近年、自然を感じる緑色(グリーン)の外壁を採用する住宅が増えています。緑の外壁はおしゃれで落ち着いた印象を与え、風水的にも健康運や癒しの効果が期待できる色です。一方で「目立ちすぎて後悔しないか?」と不安に思う方もいるでしょう。

この記事では外壁をグリーンにするメリット・デメリットを踏まえた上で、色の選び方のポイントや素敵な配色事例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

INDEX

外壁をグリーンにするメリット

まずは、外壁を緑色に塗装した場合の主なメリットとデメリットを確認しましょう。緑の外壁には見た目の印象からメンテナンス性まで様々な特徴があります。良い面だけでなく悪い面も理解しておくことで、後悔のない色選びができます。

おしゃれで周囲に好印象を与えやすい

緑の外壁は洋風で個性的な見た目になり、街中でも目を引くおしゃれな印象をもたらします。自然の色合いなので周囲にも違和感を与えにくく、近隣から「奇抜すぎて困る」と思われにくい傾向があります。また植物の緑と相性が良く、庭木や植栽とも調和しやすい色です。

癒し・リラックス効果がある

緑は植物の色であり、人の目に優しく安らぎを与える効果があります。実際、緑を見ると自然の中にいるような感覚になり、心が落ち着くとされています。住宅の外壁はもちろん、病院やクリニックなど緊張しやすい施設の壁にも採用されるほどで、住む人だけでなく訪れる人にもリラックス感を与えてくれるでしょう。周囲の景観にも穏やかに溶け込み、落ち着いた雰囲気になる点も魅力です。

環境に優しいイメージ

グリーンは地球環境やエコロジーの象徴カラーでもあります。外壁を緑色にすると、「環境に配慮している」「自然を大切にしている」といったポジティブなイメージを持たれやすくなります。例えばエコ関連の事務所や、自然志向のご家庭にもマッチするでしょう。

汚れが目立ちにくくメンテナンス性が良い

緑系の外壁は砂ぼこりや雨だれなどの汚れがついても色と同化しやすく、汚れが目立ちにくい特徴があります。外観が常にきれいに見えるため、美観を重視する店舗などにも向いた色と言えます。

また色褪せ(いろあせ)しにくい傾向も指摘されており、他の色に比べて退色が緩やかなため長持ちしやすいとの声もあります。汚れや退色が目立ちにくいということは塗り替え頻度も減らせるため、長期的に見ればコストパフォーマンスに優れた外壁色とも言えるでしょう。

個性的だが景観と調和しやすい

周囲の住宅が白やベージュ系ばかりでも、緑の外壁は自然なカラーなので周囲の景観を損ないません。他の家とは一味違う個性を出しつつも、派手すぎず自然に溶け込む絶妙なバランスを実現できます。ガーデニングが趣味の方や、欧風・北欧風のデザインが好みの方には特にぴったりの色でしょう。

外壁をグリーンにするデメリット

おしゃれな印象のグリーン外壁ですが、注意すべき点もあります。

コケやカビの発生に気付きにくい

緑色の外壁は、もし壁に緑色の藻やコケが生えても同系色のため発見が遅れがちです。汚れが目立たないメリットの裏返しですが、気付かず長期間放置すると、広範囲に繁殖して見た目が悪くなるだけでなく、アレルギーの原因になることもあります。グリーンの外壁にする際は、定期的な清掃や点検を心がけ、汚れやカビを早めに除去することが大切です。

濃い緑色は色褪せたときに目立つ

外壁塗装は年数が経つとどうしても退色しますが、ダークグリーン系のような濃い色は褪せた部分とのコントラストが大きく、色褪せの変化が目立ちやすい傾向があります。せっかくの深みのある緑色が部分的に白っぽく褪せてくると、美観が損なわれて後悔する原因にもなりかねません。この対策として、定期的に外壁を洗浄する、彩度の高すぎない落ち着いた緑を選ぶ、あるいは紫外線に強い高耐久の塗料を使うといった方法が有効です。

他の部位との色合わせが難しい場合がある

外壁を緑にする場合、屋根や雨どい、サッシ枠、玄関扉などとのカラーバランスに注意が必要です。緑自体は自然な色とはいえ、組み合わせる色によってはチグハグな印象になる恐れがあります。

たとえば屋根まで含めて全て緑系にしてしまうと重たく単調になりがちですし、サッシなど金属部材の色が浮いてしまうケースもあります。デザインに自信がない場合は専門家に配色を相談するか、後述するカラーシミュレーション等で事前に確認すると良いでしょう。

周囲の景観との調和に配慮が必要

日本の住宅街ではまだまだ白やベージュ系の外壁が主流で、緑の外壁は珍しい部類です。そのため、街並みや隣家との調和を重視する方にとっては、鮮やかすぎる緑は浮いてしまわないか心配になるかもしれません。

近隣との景観に配慮したい場合は、くすみ系のグリーンやグレイッシュな緑など落ち着いたトーンを選ぶと良いでしょう。同じ緑でも彩度を抑えた色であれば主張が強すぎず、周囲になじみやすくなります。また色見本やシミュレーションで、周囲の建物との相性を確認しておくと安心です。

外壁グリーンの選び方ポイント

実際にご自宅の外壁をグリーン系にすると決めたら、次は具体的な色の選び方です。一口に緑色と言っても、色味や明るさの違いで印象が大きく変わります。また失敗のない色決めの進め方も押さえておきましょう。

外壁に使われる主なグリーン系カラーには、以下のような種類があります。それぞれ与える印象が異なりますので、家のデザインや雰囲気に合わせて検討しましょう。

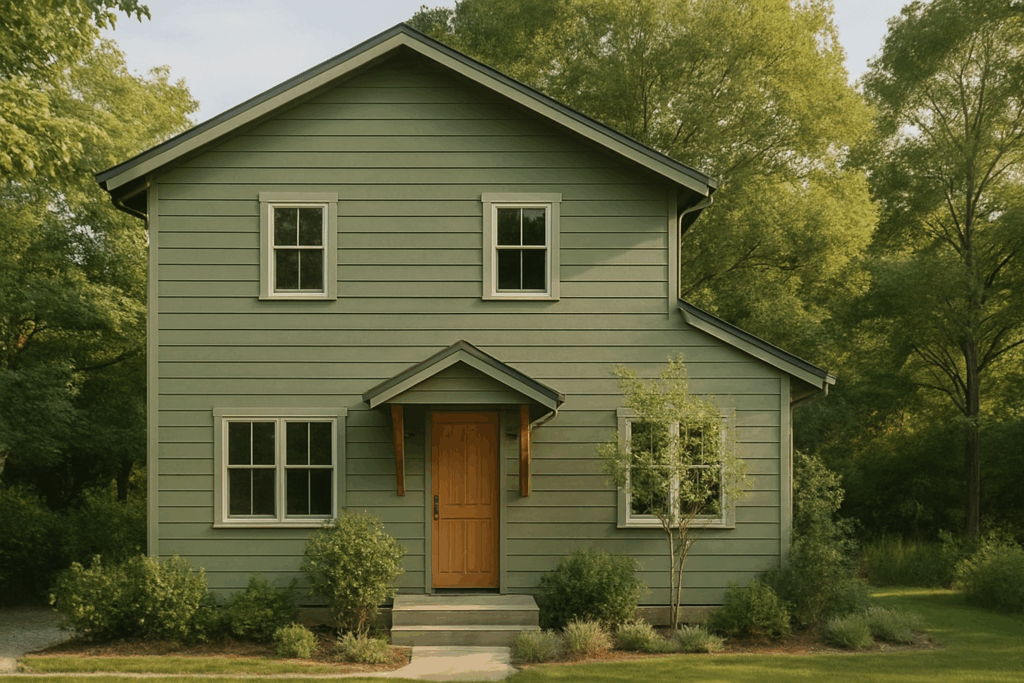

モスグリーン・オリーブグリーン系

ややくすんだ黄緑やオリーブ色のようなアースカラーです。自然を身近に感じる温かみがあり、木造住宅やナチュラルテイストの家によく合います。艶消し塗料で塗装すると周囲の景観に馴染み、経年しても飽きの来ない落ち着いた外観になります。

ダークグリーン系(深緑)

深みのある濃緑色で、重厚感や高級感を演出できます。クラシカルで上品なイメージの色なので、洋館風のデザインや重厚な造りの住宅にマッチします。暗いカラーではありますが緑味が入っているため、真っ黒よりは圧迫感が少なく自然な印象です。ただし前述のように退色時の目立ちやすさには注意が必要です。

ミントグリーン系(淡い明るい緑)

明度が高めの爽やかなライトグリーンです。清潔感があり明るく軽やかな雰囲気を生むため、個性的でおしゃれな外観に仕上がります。白やパステルカラーとの相性も良く、北欧風・カフェ風の可愛らしい家にしたい場合に適しています。「他の家とは違うカラーにしたいけど奇抜すぎるのは嫌」という方にちょうど良いアクセントカラーになるでしょう。

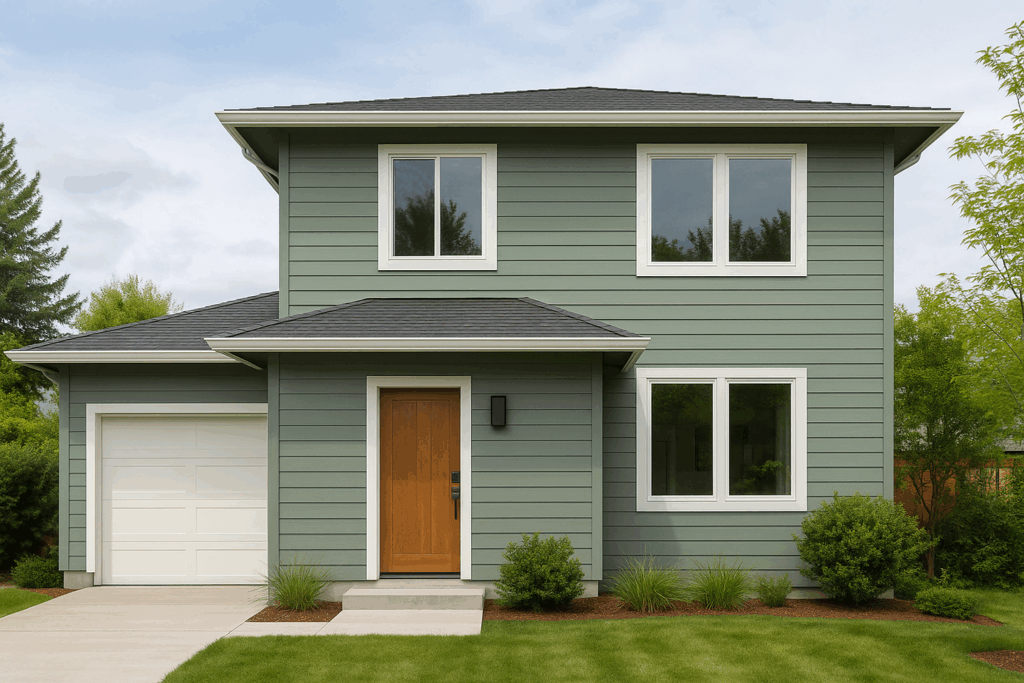

グリーングレー系

グリーンの爽やかさを少し抑え、グレーを帯びた落ち着いた緑です。近年人気が高まっているトレンドカラーで、シンプルで都会的な印象と緑の持つ穏やかさを兼ね備えています。主張しすぎない控えめな色がお好みの方や、「都会的だけど自然も感じるイメージ」にしたい方にぴったりです。ホワイトやベージュ、ウッド調の色とも調和しやすく、モダンな住宅から郊外の戸建てまで幅広く採用されています。

上記のように、緑系と言っても濃淡や色味で印象は様々です。それぞれの特徴を理解し、ご自宅のデザインや周囲の環境に最も合うグリーンを選びましょう。「こうなりたい」という完成イメージに近い施工事例があれば参考にするとイメージを掴みやすいです。

カラーコーディネートのコツ

外壁全体を単色の緑でまとめる方法もありますが、部分的に他の色と組み合わせるツートンカラーも人気です。ツートンにすることでデザインに変化が生まれ、より一層おしゃれな外観になります。

配色のコツとして、住宅全体で使う色は3色までに抑えるとバランス良くまとまります。ベース60%・アソート30%・アクセント10%が一つの目安です。

屋根とのバランス

屋根の色は外壁より濃い色にすると安定感が出ると言われます。外壁を淡いミントグリーンにするなら屋根はダークグリーンやグレー系にする、外壁を濃い緑にするなら屋根は黒や深い茶系で引き締める、というようにトーン差を付けると良いでしょう。

サッシ・付帯部の色

窓枠や雨どい、玄関ドアなどの付帯部分が浮かないように配慮します。サッシが白系なら外壁の緑も淡い色の方が馴染みますし、サッシが黒系なら外壁は濃いグリーンだと全体に統一感が出ます。雨どいや破風板は屋根と外壁どちらに色調を合わせるかで印象が変わりますので、細部までイメージして決めましょう。

周囲の環境

自宅の周りに植栽や森林が多い場合、外壁も緑にすると風景に溶け込みナチュラルです。ただし全く同じ緑だと埋もれてしまうため、少し明るめor暗めにずらすと程よいアクセントになります。逆に周囲がコンクリートやビルに囲まれている場合、グリーンの外壁が一軒あるだけでオアシス的な映え方をします。周囲との調和とコントラスト、どちらを重視するか考えて色味を調整しましょう。

後悔しない色決めの進め方

色選びで失敗しないために、次のポイントも押さえておきましょう。

カラーシミュレーションを活用する

専門業者に依頼すれば、写真や図面をもとに外壁色を変えたシミュレーション画像を作成してもらえます。気になる色が実際の我が家に似合うかどうか、複数の配色パターンを比較しながら確認できます。最近ではWeb上のシミュレーションツールもありますので、積極的に活用してみましょう。自分の家で緑がどんな印象になるか事前に視覚的にチェックできると安心です。

大きめの色見本や試し塗り板で確認

カタログの小さな色見本だけで決めるのは避けましょう。印象が大きく異なるため、A4サイズ以上の塗り板サンプルを用意して確認するのがおすすめです。実際に使う塗料をボードなどに塗ってもらい、壁に当てがってみるとイメージが掴みやすくなります。

昼夜や天候での見え方をチェック

色の見え方は光の加減で変わります。晴天の日中と曇りの日、夕方や夜間の照明下では、同じ緑でも明るさや雰囲気が異なって感じられるでしょう。塗り板サンプルを屋外に出して、時間帯や天気ごとの色味の違いを確認してください。特に緑は周囲の反射光(庭の緑や空の色)の影響も受けやすいので、様々な条件で納得のいく色かどうか見極めましょう。

プロのアドバイスをもらう

最終的な色決定に迷ったら、塗装のプロに相談するのが確実です。豊富な施工経験から「このデザインならこの組み合わせが映える」「この色は退色しやすいのでこちらが良い」など的確なアドバイスをしてくれます。業者によってはカラーコーディネーターが在籍している場合もありますので、遠慮なく意見を聞いてみましょう。

塗装以外のリフォーム方法も検討

外壁の状態や仕上がりの希望によっては、塗り替えではなくカバー工法など他の手段が適している場合もあります。次章で説明するカバー工法なら、サイディングボードなど好みの色柄の外壁材を新たに張ることで、お望みのグリーン系外観を実現できます。現在の外壁の劣化具合や下地状況も踏まえ、最適な方法を選びましょう。

外壁カバー工法の紹介

最後に、塗装以外で外壁の色やデザインを一新する方法として注目される外壁カバー工法について簡単にご紹介します。現在の外壁塗装だけでは難しいような大きなイメージチェンジや劣化対策をしたい場合、検討する価値のあるリフォーム手法です。

外壁カバー工法(重ね張り)とは、既存の外壁材の上に新しい外壁材を重ねて張る工法のことです。今の外壁はそのまま残し、その上からサイディングボードなどを張り付けていくため、外壁の張り替えに比べて撤去処分費用がかからず経済的に行えるのが特徴です。ヒビ割れが多数ある場合や塗装では補修しきれない劣化がある場合でも、カバー工法なら下地ごと覆ってしまうことで問題を解決できます。

外壁カバー工法のメリット

カバー工法のメリットは他にも、古い外壁の上に新しい外壁材を貼り増すことで断熱性や防音性の向上が期待できる点が挙げられます。外壁が二重になる分、暑さ寒さや騒音の遮断効果が高まるケースもあります。またサイディングや金属パネルなど仕上げ材の種類を自由に選べるため、単なる「緑色の塗装」では出せない質感やデザインを実現できるのも魅力です。たとえば木目調のグリーンの外壁材や、グリーンのタイル調サイディングなど、多彩なテクスチャの中から理想の外観に仕上げることができます。

外壁カバー工法のデメリット

一方、デメリットや注意点として、建物自体にかかる負荷や施工条件があります。外壁を二重にするためその分重量が増し、木造住宅などでは構造計算上カバー工法ができない場合もあります。また下地の劣化が酷い場合はカバー工法では不適切で、結局下地から張り替える必要が出るケースもあります。費用面では塗装より高額になりますが、張り替えよりは安く抑えられる傾向にあります。工期は塗装より長くなりますが、張り替えよりは短く済むことが多いです。施工には専門的な技術が求められるため、信頼できる業者に依頼することが重要です。

カバー工法を採用すれば、外壁材そのものの色として美しいグリーンを表現できます。塗装に比べ色あせもしにくく、将来的なメンテナンスサイクルが長くなるケースもあります。「せっかく外壁をリフォームするなら思い切ってデザイン一新したい」「タイル調や木目調のグリーン外壁にしてみたい」といった希望がある方は、カバー工法も選択肢に入れると良いでしょう。

より詳しく外壁カバー工法について知りたい方は、ぜひこちらの記事も合わせてご覧ください!

外壁カバー工法の種類と特徴を解説!費用相場やメリット・デメリットもわかりやすく紹介

気になることは株式会社ジーワンテックまで!

緑の外壁は、住宅に自然のやさしさとおしゃれな個性を与えてくれる魅力的な選択肢です。メリット・デメリットを正しく理解し、慎重に色決めを行えば、グリーンの外壁にして後悔することはありません。色味の選定から配色の工夫、さらにカバー工法などリフォーム方法の違いまでトータルに検討することで、理想の仕上がりに近づけるでしょう。

「でも自分だけで決めるのは不安…」という方は、プロの力を借りてみませんか?株式会社ジーワンテックでは、外壁塗装はもちろんカバー工法等を含めた外壁リフォームの豊富な実績があります。専門家の視点でお客様のご要望に合わせた最適なプランをご提案し、美しく耐久性に優れた施工をお約束します。カラーシミュレーションの相談やお見積りも承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相談だけでも大歓迎

外壁の無料診断を依頼する